Wann immer behauptet wird, dass «die» Statistik jemandem recht gebe, sollten die Alarmglocken schrillen. Wer solche Aussagen macht, war häufig bloss zu bequem, sich ein überzeugendes Argument für die eigenen Forderungen zu überlegen. Sauber erhobene beschreibende Statistiken können empirische Grundlagen für eine Diskussion liefern. Ob das darauf aufbauende Argument schlüssig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Besonders laut sollten die Alarmglocken schrillen, wenn die Statistik, auf die verwiesen wird, dem Rechthaber widerspricht. So geschehen in Milosz Matuscheks NZZ-Kommentar zur Kommunikation des Risikos von COVID-19. Der Autor kritisiert den bisweilen unreflektierten Umgang mit der Zahl der Neuinfektionen in Medien und Politik und die pauschale Verunglimpfung von Gegnern der Präventionsmassnahmen als «Covidioten». Dem ist insofern beizupflichten, als es durchaus Verbesserungspotential bei der Einordnung von Corona-Statistiken gibt und despektierliche Kampfbegriffe kaum dazu beitragen dürften, Rückhalt für Präventionsmassnahmen zu schaffen. Matuschek geht aber noch einen Schritt weiter und sieht die Haltung der «Covidioten» von den gegenwärtigen statistischen Kennzahlen bestätigt: «Die Statistik gibt gerade den ‹Covidioten› recht: Sowohl die Zahl der Hospitalisationen als auch jene der Todesfälle geht in allen europäischen Ländern seit Wochen zurück.»

Ob das Rechthaben auch die «Merkel-Muss-Weg»-Forderungen und «Plandemie»-Behauptungen der Demonstranten betrifft, ist müssig zu diskutieren. Denn «die» Statistik gibt den Gegnern der bestehenden Präventionsmassnahmen schon bei ihrer Einschätzung der epidemiologischen Gefahrenlage nicht recht. So überrascht es nicht, dass sich Matuschek bei seinem Versuch, das Gegenteil zu beweisen, in einen Widerspruch verstrickt. Offensichtlich wird das anhand seines Umgangs mit den Statistiken zu Sterbefällen, Hospitalisationen und schweren Verläufen. Das seien nämlich «die relevanten Zahlen, wenn man die Gefährlichkeit einer Epidemie ehrlich bewerten [wolle].»

Die unbegründete Einengung der für die Beurteilung relevanten Kriterien auf Sterbefälle, Hospitalisationen und schwere Verläufen wäre insofern hinnehmbar, als diese Kennzahlen bei der Begründung der Präventionsmassnahmen einen wesentlichen Platz eingenommen haben. Problematisch ist hingegen, dass Matuschek den Einfluss der Infektionszahlen und Präventionsmassnahmen heute auf die Sterbe- und Hospitalisationszahlen in der Zukunft unerwähnt lässt. Er vermischt damit die unmittelbare Gefahr der COVID-19-Pandemie mit ihrem Gefahrenpotential. Letzteres wischt er als «grossen Konjunktiv» zur Seite, ohne zu erklären, was sich gegenüber der Situation im März verändert hat. Das wäre aber notwendig, um mit Verweis auf die von ihm herangezogenen Statistiken überzeugend behaupten zu können, dass wir auf die noch vorhandenen Präventionsmassnahmen verzichten können – was ja eine der Kernforderungen der «Covidioten» ist, denen er recht geben will.

Ohne diese Begründungen verheddert sich Matuschek spätestens dann in Widersprüche, wenn er die Bedrohung durch COVID-19 grundsätzlich und damit auch im Rückblick auf den Frühling anzweifelt: «Man ruft erneut nach dem Wolf, aber immer weniger Menschen glauben offenbar, dass er kommt. Gibt es ihn denn, den Wolf?»

Hätte er irgendeine Begründung geliefert, warum aus dem Wolf vom März plötzlich ein Schosshündchen geworden ist, könnte man darüber diskutieren, ob die «Covidioten» insofern recht haben, als das Gefahrenpotential heute nicht mehr so gross ist wie im Frühling. Ansatzpunkte dafür gäbe es einige: Die Kapazitäten für das Erkennen und Nachverfolgen von Infektionsketten sind ausgebaut worden, viele Menschen verhalten sich vorsichtiger, das Wissen rund um den Erreger und seinen Infektionsverlauf ist gewachsen. Ob diese Ansatzpunkte reichen, um Matuscheks These zu stützen, sei dahingestellt – in seinem Kommentar ist davon genauso wenig zu lesen wie über den Umstand, dass die Schweiz die allgemeinen Einschränkungen seit Monaten sukzessive lockert. Die Maskentragepflicht im Zug und in den Läden gewisser Kantone ist in dieser Hinsicht eine der wenigen Ausnahmen.

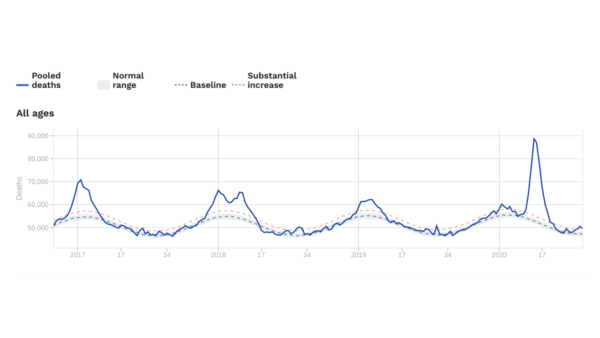

So blendet Matuschek wesentliche Informationen aus und stützt seine Behauptungen auf Statistiken, die nicht nur etwas anderes aussagen als er hineinliest, sondern auch seiner Antwort auf die rhetorische Frage nach der Existenz des «Wolfes» widersprechen. Natürlich gibt es ihn, den Wolf. Das sagen die gleichen Kennzahlen, die Matuschek selbst als Kronzeuginnen ins Feld führt: Jene der Hospitalisierungen, Sterbefälle und schweren Verläufe, die im Frühling allesamt einen starken Anstieg verzeichnet haben.

Post Scriptum

Matuscheks Kommentar war am Tag der Veröffentlichung scheinbar der meistgelesene Text im deutschsprachigen Raum. Dementsprechend viele Reaktionen und lesenswerte Kritiken löste er aus – zum Beispiel die von Marko Ković in der Medienwoche. Anstatt die aufgeworfenen Kritikpunkte zu wiederholen, bin ich bewusst nur auf einen Aspekt des Kommentars eingegangen, der meines Erachtens zu wenig Beachtung fand: Den problematischen Umgang des Autors mit Statistiken und seine widersprüchlichen Behauptungen, die darauf aufbauen. Ein Umgang und eine Art des Behauptens, die mir in öffentlichen Diskussionsforen regelmässig begegnet. Statistiken werden dabei als «Munition» im rhetorischen Kampf um die politische Deutungshoheit missbraucht. Sie werden als «die relevanten Zahlen» in die Debatte eingebracht, wenn sie die eigene Meinung stützen, nur um sie sofort zu verwerfen, wenn sie das nicht mehr tun. Wenn ich mich aber nicht einmal darauf verlassen kann, dass mein Gegenüber jene Statistiken, die es selber zum (einzig) relevanten Massstab der Debatte erhebt, auch für die eigenen Aussagen als Massstab anerkennt, dann wird gegenseitige Verständigung im Rahmen einer rationalen Debatte unmöglich.

Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

Comments (0)